認知症による不安や苛立ち、自分では制御できない衝動などを薬で抑える。

『本人も辛いのだから、薬で抑えてあげることは、本人のためにもなる』

本人の同意なく、もしくは、本人の意思がわからないまま、向精神薬などを飲ませることに対して、このような考え方を耳にすることがあります。

『本人のためにもなる』と、もをつけるのは、その服薬が本人のみならず『認知症の人をケアしている人たちのためにもなる』という側面があるからで、実はその側面が本筋なのではないかと、私は思ってしまいます。

認知症になった本人も辛いが、家族も辛い。

本人がなにを望んでいるのかわからず、なぜ怒っているのかわからず、優しく接しているのに罵声を浴びせられ、病気がそうさせているのだと言われても、腹が立つし、許せないし、悲しい。

自分は相手をわかろうとしているのに、相手は自分をわかろうとしてくれない。

濡れ衣を着せられても、晴らすすべがない。

なにを言っても拒絶され、なすすべがない。

どうすればいいのか、わからない。

このままでは、自分が壊れる。

もう自分は、がんばれない。

あとは、薬に頼るしかない。

ごめんなさい。

薬を飲ませるのは、自分ががんばれなかったせい。

自分のせい。

そう考えてしまい、自分が自分を責める。

押しつぶされそうになる心。

そんな心を守ってくれるのが『その薬は、本人のためにもなる』なのかもしれません。

私にとって薬は、頼みの綱ではあるけれども、信頼することはできない、できれば使いたくない、けれども、使わざるを得ない、そんな代物でした。

窮地で、信頼できないものを頼らなければいけない、怖さ。

その薬が良い方に導いてくれるのか、悪い方に導かれるのではないか、不安。

夫の困った感情だけでなく、心地よい感情も薬が抑えてしまうのではないか、認知症という病だけでなく、さらに薬が夫をかき乱すのではないか、夫の変わってほしくないところまで、薬が変えてしまうのではないか、不信。

そして、夫の理解を得ずに、夫の心と体を薬でコントロールしようとしていることへの罪悪感。

突発的な怒りを抑える薬を飲んだ夫は、副作用で足がおぼつかなくなり、たびたびよろけ、ときに転げた。

自分の意に反し、うまく歩けなくなった自分の体を「なんでだろう」といぶかしがり、悔しがる夫に、私はなにも言えなかった。

夫に内緒で、夫の体の中から、夫に手を加えることへの後ろめたさ。

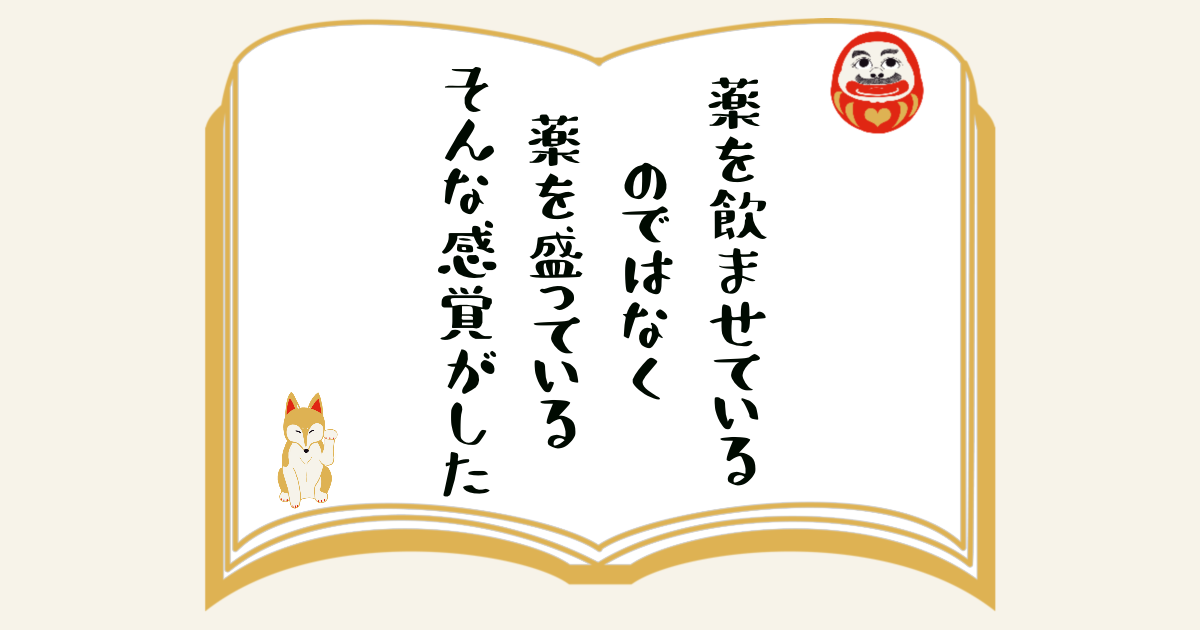

『薬を飲ませている』のではなく『薬を盛っている』

そんな感覚がした。

夫とケンカをして、夫の太ももに蹴りを入れた次の日、夫に「ここ(脚)痛いんだよね。どうしてだろう」と言われ、私は、なんのためらいもなく「それは、私が蹴ったから。昨日ケンカした」と告げていた。

前日、夫は自らの意思で私とケンカをした。夫がそのことを忘れていても、それは事実。

きっと、夫がなんのためかわかった上で薬を飲んでいたら、足がおぼつかなくなったときも、私は正直に、薬のせいだと言えただろう。

夫に薬を飲んでもらうのは、夫のためではなく、私のためでした。

『私が持ち堪えるために、今は、夫に薬を飲んでもらう』

『ここを持ち堪えて、私は、いつか、夫を幸せにする』

それが私の支えだった。

私にとって『本人のためにもなる』という考え方は、夫に黙って薬を飲ませる罪悪感を埋め、その行為を正当化しようとする言葉であり、受け入れられなかった。

私にとっては、本人の気持ちを聞かずに本人のためになると思い込むことの方が罪悪であり、一方の正しさを押し付けることの方が罪悪だから。

罪悪感を背負うことが、知らぬまに薬を飲まされている夫に対する、私の誠意だった。

この罪悪感は、このときの感情だけで終わらせたりしない。

これは、ふたりの未来につなげるための罪悪感であり、そのことを未来で自分自身に証明する。

そう自分に言い聞かせることで、私は罪悪感と共存していた。

私は、罪悪感を背負ったことで、夫を幸せにするために必死になれた。

だからあれは、私にとって、必要な罪悪感だった。

そして、薬と私が夫に内緒で薬を飲ませたことは、必要悪だった。

私と夫がふたりで暮らすための必要な手段。

たとえそこに悪が含まれていようと、私にはつかみたい、ふたりの未来がある。

悪は、悪として引き受ける。自分自身に正直であるため。

自分に正直であれば、私は前に進める。

けれでも、つかみたい未来があるからこそ、薬を飲ませるのが怖かった。

私が好きだった夫の感性が薬で色あせ、夫の心が動かなくなるのではないか。

計算なんてできなくてもいい、字なんて書けなくてもいい、ここがどこなのか、今がいつなのかわからなくてもいい、私が誰なのか忘れてもいい、けれども、心を動かせる人でいてほしい。

感じたことを言葉にできなくてもいいから、感じられる人でいてほしい。

私が誰かわからなくても、私を見れば安心できる、そんな心をもっていてほしい。

それでも、認知症という病によって、夫がそれを失うのなら、夫自身の事情なのでしかたがないと思えるかもしれない。

けれども、薬によって失うのだとすれば、それは、私の決断で、夫の感性を奪うことになる。

私が守りたいものを私が奪うことになる。

それでも、私は夫に薬を飲ませた。

あのとき、ふたりで暮らすために必要だったから。

未来がどうなるかは、まだ決まっていない。

まだ、私たちが幸せになれる可能性はある。

私は、ふたりの幸せをあきらめない。

私は、粘り強かった。

そして、私が粘れたのは、あのとき、薬を頼ったからです。